La película elegida es El hombre de los sueños (Dream Scenario, 2023) de Kristoffer Borgli.

Si vamos a hablar del entrecruzamiento entre sueños y cine tenemos miles de películas para elegir, quizás una de las mejores sea El camino de los sueños (Mulholland Drive, 2001) de David Lynch, pero ya se escribió demasiado sobre ella. Apenas empezaron las primeras producciones fílmicas a finales del siglo XIX, se supo que era el medio ideal para representar el mundo de los sueños, las primeras de las que hay registro son Let Me Dream Again (1900) de George Albert Smith y Sueños de un astrónomo (La lune à un mètre, 1898) de Georges Méliès y seguramente hubo anteriores ya perdidas. La asociación entre el cine y el sueño no podía escapársele a nadie, si se sueña en imágenes, que mejor que el cine con toda la libertad creativa para la figurabilidad que ofrece para que se convierta en el mayor productor de sueños no soñados… o no. Podría sostenerse que el texto es mejor medio para presentar los sueños ya que ahí el lector es el que figura en imágenes las palabras creando la situación al modo de un sueño, en lugar de ya estar creada de antemano. En cualquier caso, ambas producciones pseudooníricas funcionan si se las lee.

La elección de la película de Borgli puede parecer un tanto cuestionable para un newsletter de psicoanálisis, no sólo porque entre tantas películas sobre sueños no estaría entre las mejores –aunque es muy buena–, sino también porque la película es explícitamente junguiana y hasta cognitiva. Sería más fácil tomar la primera película psicoanalítica Misterios de un alma (Geheimnisse einer Seele, 1926) de G. W. Pabst supervisada por Karl Abraham que se basa en un caso clínico e incluye un sueño muy interesante que es interpretado en pantalla. El hombre de los sueños nos presenta desafíos interesantes, ya sea para separar lo que es puramente ficcional de lo que tiene asidero en las producciones reales de los soñantes, como también porque toca de la mejor manera un tema de actualidad, que es la cancelación.

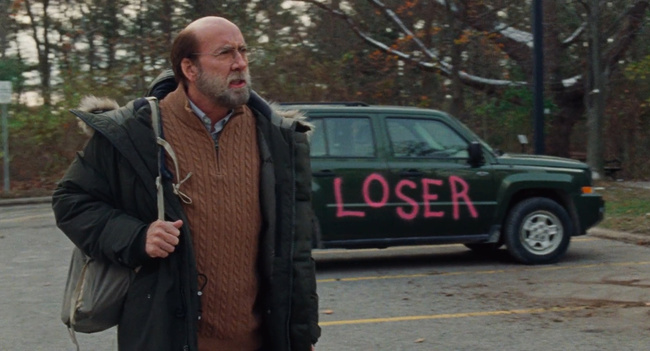

La idea de la película es bastante original. Se trata de una persona –Paul Matthews (Nicolas Cage)– (1) que empieza a aparecer en los sueños de otros sin explicación aparente. Sólo está ahí, no hace nada. Además, Paul es insignificante (el diccionario del Word que estoy usando da como sinónimo pelado) y mezquino en su vida. Al avanzar la película vemos que esa inoperancia del principio (2) va tomando un lugar más violento y angustioso, tanto que los soñantes empiezan a temer a la persona en la vigilia, (3) eso lleva a que cancelen a Paul. Para terminar, (4) no puede dejar de aparecer la tecnología y la lógica del consumo con gadgets para entrar en sueños de otros y hasta hacer publicidades en ellos.

De los cuatro momentos señalados obviamos el último ya que fue desarrollado en otra edición del newsletter. El primero, el ser soñado por otro es interesante desde el comienzo. No hace falta aclarar el efecto que produce que a uno le digan que lo soñaron. En relaciones cercanas, decirle a alguien «soñé con vos» puede ser una confesión de lo más sugerente, aunque el contenido manifiesto del sueño sea sólo un paseo por el parque. La suposición sexual del comentario no es errada, aun tampoco es del todo correcta, primero hay que diferenciar que la sexualidad para el psicoanálisis es algo más amplio y más complejo que el sexo en el sentido general del término, la pulsión siempre es sexual, (salvo cuando no lo es), más no siempre genital. Y que el sueño entrañe algún sentido sexual es más complejo que la idea vulgar del sexo. En la película no se pierde el sentido erótico de soñar con alguien, toda la escena con la pasante nos lo muestra y también nos advierte, realizar el deseo que se presenta como cumplido en un sueño es muy distinto que hacerlo en los hechos.

El fenómeno de masas de compartir soñante es fantasía del director, los sueños en la película no están planteados al modo de la interpretación que suele verse en otros films donde encontramos simbología de los personajes o de la trama, traumas más o menos desfigurados que funcionan como explicación para la actividad de los protagonistas y demás. Acá son un artefacto de narración, parte de la trama, no es que no sean interpretables, pero refuerzan lo azaroso o bizarro que puede ser para el espectador el contenido de cada sueño individual para recordarnos que la interpretación de un sueño sólo la puede aportar el soñante. Nada de interpretaciones universales en donde soñar con paraguas son buenas noticias y con alfileres malas, o lo que sea que digan las interpretaciones por diccionario. Incluso los sueños típicos, los sueños de examen o los de caídas de dientes entre otros, aunque puede que respondan a lógicas similares, no dejan de tener el carácter subjetivo del detalle particular o el contexto en el que el sueño aparece.

En segundo lugar, tenemos a los sueños de angustia, que como decíamos se vuelven más violentos y explícitamente sexuales en la película, esa violencia y angustia los hace ineficaces como guardianes del sueño y despiertan, falta la necesaria desfiguración que nos mantiene durmiendo, la que nos hace decir inocentemente «soñé con vos». Esa parte del film nos recuerda al efecto que se les supone a los sueños desde el comienzo de los tiempos, la idea de que tienen consecuencias en la realidad, y por ello, ese efecto no debe descartarse por incorrecto o falto de rigor científico, al menos a la hora de pensar los efectos subjetivos de las formaciones simbólicas, desde las religiosas hasta las oníricas.

Ahora que los sueños empiezan a angustiar, los autores introducen las teorías más forclusivas de la subjetividad que circulan. La teoría científica reinante habla de funciones para el procesamiento y consolidación de la memoria, plantean que el contenido del sueño es una mezcla azarosa de lo que el cerebro tiene que fijar o descartar, en la película lo llaman «proceso de mantenimiento» y no negamos que esa función exista durante el dormir, pero el sueño es mucho más que eso. Toman al soñante como un cerebro y olvidan que ahí hay un sujeto. Por eso ubicábamos que desde el comienzo de los tiempos los sueños se tomaron como algo más que un fenómeno descartable, el efecto subjetivo es innegable. Ejemplos de esto son los sueños que creen ser premonitorios, es decir que en los sueños hay un saber que no es accesible por los sentidos, un Otro saber, que se le suele suponer el valor de adivinación, aunque seguramente venga más del lado de la deducción, o la confirmación selectiva. También hay otros sueños que algunas veces se entienden reales, como quien despierta enojado con su pareja porque lo engaño en su sueño o quien tarda unos minutos luego de despertar en caer en la cuenta de que lo que pasó fue sólo un sueño. El sueño habla más de nosotros de lo que nosotros quisiéramos. El sueño puede decirse, es más real que la realidad misma, por eso es tan genial la película al transferir a este tipo nimio e indiferente –algo que a Cage le sale muy bien–, todo el peso de la angustia de los demás. Porque ese es el lugar al que viene lo importante del sueño, lo que parece menos portante, más extraño o sin sentido sirve como depósito de lo que si estuviera en el centro sería intolerable.

Eso nos lleva al tercer punto, la hipótesis de la película sobre la cultura de la cancelación. Es un cuestionamiento interesante el que logra figurar al mostrar que todo parte de un sueño. Paul se empieza a volver más violento en sueños y así empieza a ser temido por sus soñantes, se vuelve intolerable. Mientras estaba a un costado era una curiosidad, ahora es representante de eso que angustia, pero que no se sabe qué es. Cuando el protagonista empieza a volverse alguien cada vez más temido en la universidad, deciden mostrar –no puedo pensar otra cosa que para burlarse del método– una sesión de «terapia cognitiva» grupal en donde se ve que la idea de exposición gradual es un poco tonta, frente a lo angustioso forzar a que deje de serlo por acostumbramiento parece bastante corto de miras. Luego de este fallido intento, se le pide a Paul que no regrese a la a clase por un tiempo, es expulsado de lugares y llega a hacer un video donde pide disculpas por algo que nunca hizo ni voluntaria ni involuntariamente, aparecer en los sueños de otros. A Paul se lo cancela porque funciona como condensador de ciertos fantasmas de la época, no es que todas las cancelaciones sean sólo por fantasías, ciertamente hay gente que cometió delitos y debe ser condenada y quizás ante la falla de la justicia se han encontrado esos métodos, pero no descartaría que ciertas formas que toma la cancelación en la época, en especial en redes sociales y a veces en universidades –no por nada ese es el escenario del film– pueden tener más forma de chivo expiatorio que de merecida justicia, en especial porque como castigo es muy desigual. En cualquier caso, la película logra poner en primer plano algo que en psicoanálisis se sabe desde los inicios: que fantasía y realidad no están tan separadas como se creería y que no hace falta que los sueños se realicen para que sean verdaderamente reales.